简单-前端工程与性能优化

性能优化方向分类

- 请求数量:

- 合并脚本和样式表,

- CSS Sprites,

- 拆分初始化负载,

- 划分主域(使用“查找-替换”思路,我们似乎也可以很好的实现 划分主域

原则) - 请求带宽:

- 开启GZip (开启了服务端的Gzip压缩)

- 精简JavaScript(利用 yui compressor 或者 google closure compiler 等压缩工具很容易做到 ),

- 移除重复脚本,

- 图像优化(也可以使用图片压缩工具对图像进行压缩,实现 图像优化

原则) - 缓存利用:

- 使用CDN(实现静态资源的缓存和快速访问),

- 使用外部Javascript和Css,

- 添加Expires,

- 减少DNS查找,

- 配置ETag,

- 使用Ajax

- 页面结构:

- 将样式表放在顶部,

- 尽早刷新文档的输出

- 代码校验:

- 避免CSS表达式(一些技术实力雄厚的前端团队甚至研发出了自动CSS Sprites工具,解决了CSS Sprites在工程维护方面的难题),

- 避免重定向(通过引入代码校验流程来确保实现 避免css表达式和 避免重定向原则)

名词解释

CSS Sprites【在国内很多人叫css精灵,是一种网页图片应用处理方式。它允许你将一个页面涉及到的所有零星图片都包含到一张大图中去,这样一来,当访问该页面时,载入的图片就不会像以前那样一幅一幅地慢慢显示出来了。对于当前网络流行的速度而言,不高于200KB的单张图片的所需载入时间基本是差不多的,所以无需顾忌这个问题】

把以上这些已经成熟应用到实际生产中的优化手段去除掉,留下那些还没有很好实现的优化原则。再来回顾一下之前的性能优化分类:

- 请求数量: 合并脚本和样式表,拆分初始化负载

- 请求带宽 :移除重复脚本

- 缓存利用:添加Expries头,配置ETag,使用Ajax可缓存

- 页面结构: 将样式表放在头部,将脚本放在底部,尽早刷新文档的输出

静态资源版本更新与缓存

添加Expires头 和 配置ETag两项只要配置了服务器的相关选项就可以实现但是问题在于开启缓存后如何更新思路:最有效的解决方案是修改其所有链接,这样,全新的请求将从原始服务器下载最新的内容

但要怎么改变链接呢?变成什么样的链接才能有效更新缓存,又能最大限度避免那些没有修改过的文件缓存不失效呢?

先来看看现在一般前端团队的做法:

<h1>hello world</h1>

<script type="text/javascript" src="a.js?t=201404231123"></script>

<script type="text/javascript" src="b.js?t=201404231123"></script>

<script type="text/javascript" src="c.js?t=201404231123"></script>

<script type="text/javascript" src="d.js?t=201404231123"></script>

<script type="text/javascript" src="e.js?t=201404231123"></script>

也有团队采用构建版本号为静态资源请求添加query,它们在本质上是没有区别的

接下来,项目升级,比如页面上的html结构发生变化,对应还要修改 a.js 这个文件,得到的构建结果如下:

<header>hello world</header>

<script type="text/javascript" src="a.js?t=201404231826"></script>

<script type="text/javascript" src="b.js?t=201404231826"></script>

<script type="text/javascript" src="c.js?t=201404231826"></script>

<script type="text/javascript" src="d.js?t=201404231826"></script>

<script type="text/javascript" src="e.js?t=201404231826"></script>

为了触发用户浏览器的缓存更新,我们需要更改静态资源的url地址,如果采用构建信息(时间戳、版本号等)作为url修改的依据,如上述代码所示,我们只修改了一个a.js文件,但再次构建会让所有请求都更改了url地址,用户再度访问页面那些没有修改过的静态资源的(b.js,b.js,c.js,d.js,e.js)的浏览器缓存也一同失效了。使用构建信息作为静态资源更新标记会导致每次构建发布后所有静态资源都被迫更新,浏览器缓存利用率降低,给性能带来伤害。

此外,采用添加query的方式来清除缓存还有一个弊端,就是 覆盖式发布的上线问题。

基于这张表,我们就很容易实现 require_static(file_id),load_widget(widget_id)

这两个模板接口了。以load_widget为例:

利用查表来解决md5戳的问题,这样,我们的页面最终送达给用户的结果就是这样的:

接下来,我们讨论基于表的设计思想上是如何实现静态资源合并的。或许有些团队使用过combo服务,也就是我们在最终拼接生成页面资源引用的时候,并不是生成多个独立的link标签,而是将资源地址拼接成一个url路径,请求一种线上的动态资源合并服务,从而实现减少HTTP请求的需求,比如前面的例子,稍作调整即可得到这样的结果:

这个 /??file1,file2,file3,… 的url请求响应就是动态combo服务提供的,它的原理很简单,就是根据url找到对应的多个文件,合并成一个文件来响应请求,并将其缓存,以加快访问速度。

这种方法很巧妙,有些服务器甚至直接集成了这类模块来方便的开启此项服务,这种做法也是大多数大型web应用的资源合并做法。但它也存在一些缺陷:

- 浏览器有url长度限制,因此不能无限制的合并资源。

- 如果用户在网站内有公共资源的两个页面间跳转访问,由于两个页面的combo的url不一样导致用户不能利用浏览器缓存来加快对公共资源的访问速度。

- 如果combo的url中任何一个文件发生改变,都会导致整个url缓存失效,从而导致浏览器缓存利用率降低。

对于上述第二条缺陷,可以举个例子来看说明:

-

假设网站有两个页面A和B

-

A页面使用了a,b,c,d四个资源

-

B页面使用了a,b,e,f四个资源

-

如果使用combo服务,我们会得:

-

A页面的资源引用为:/??a,b,c,d

-

B页面的资源引用为:/??a,b,e,f

-

两个页面引用的资源是不同的url,因此浏览器会请求两个合并后的资源文件,跨页面访问没能很好的利用a、b这两个资源的缓存。

很明显,如果combo服务能聪明的知道A页面使用的资源引用为 /??a,b

和 /??c,d

,而B页面使用的资源引用为 /??a,b

和 /??e,f

就好了。这样当用户在访问A页面之后再访问B页面时,只需要下载B页面的第二个combo文件即可,第一个文件已经在访问A页面时缓存好了的。基于这样的思考,我们在资源表上新增了一个字段,取名为 pkg,就是资源合并生成的新资源,表的结构会变成:

相比之前的表,可以看到新表中多了一个pkg字段,并且记录了打包后的文件所包含的独立资源。这样,我们重新设计一下 require_static、load_widget 这两个模板接口,实现这样的逻辑:

在查表的时候,如果一个静态资源有pkg字段,那么就去加载pkg字段所指向的打包文件,否则加载资源本身。

比如执行require_static('bootstrap.js'),查表得知bootstrap.js被打包在了p1中,因此取出p1包的url /pkg/lib_cef213d.js,并且记录页面已加载了 jquery.js 和 bootstrap.js 两个资源。这样一来,之前的模板代码执行之后得到的html就变成了:

![]6PSM{F1%%UED4R.png](http:https://img.haomeiwen.com/i1058258/8bc134c681a0d7f2.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)

虽然这种策略请求有4个,不如combo形式的请求少,但可能在统计上是性能更好的方案。由于两个lib打包的文件修改的可能性很小,因此这两个请求的缓存利用率会非常高,每次项目发布后,用户需要重新下载的静态资源可能要比combo请求节省很多带宽。

性能优化既是一个工程问题,又是一个统计问题。优化性能时如果只关注一个页面的首次加载是很片面的。还应该考虑全站页面间跳转、项目迭代后更新资源等情况下的优化策略。###

此时,我们又引入了一个新的问题:如何决定哪些文件被打包?

从经验来看,项目初期可以采用人工配置的方式来指定打包情况,比如:

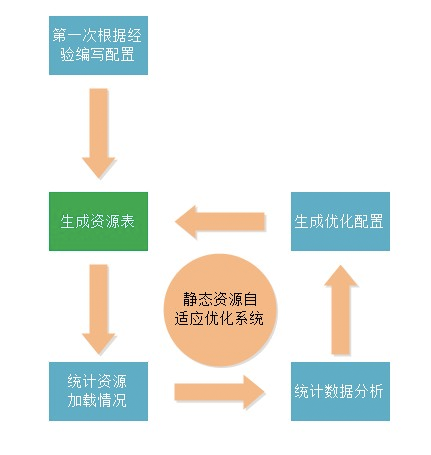

但随着系统规模的增大,人工配置会带来非常高的维护成本,此时需要一个辅助系统,通过分析线上访问日志和静态资源组合加载情况来自动生成这份配置文件,系统设计如图:

至此,我们通过基于表的静态资源管理系统和三个模板接口实现了几个重要的性能优化原则,现在我们再来回顾一下前面的性能优化原则分类表,剔除掉已经做到了的,看看还剩下哪些没做到的:

- 请求数量: 拆分初始化负载

- 缓存利用:使用Ajax可缓存

- 页面结构:尽早刷新文档的输出

拆分初始化负载 的目标是将页面一开始加载时不需要执行的资源从所有资源中分离出来,等到需要的时候再加载。工程师通常没有耐心去区分资源的分类情况,但我们可以利用组件化框架接口来帮助工程师管理资源的使用。还是从例子开始思考,如果我们有一个js文件是用户交互后才需要加载的,会怎样呢:

<html><head>

<title>page</title>

<?php require_static('jquery.js'); ?>

<?php require_static('bootstrap.css'); ?>

<?php require_static('bootstrap.js'); ?>

<!--[ CSS LINKS PLACEHOLDER ]-->

</head>

<body>

<?php load_widget('a'); ?>

<?php load_widget('b'); ?>

<?php load_widget('c'); ?>

<?php script('start'); ?>

<script> $(document.body).click(function(){

require.async('dialog.js', function(dialog){

dialog.show('you catch me!');

});

});

</script>

<?php script('end'); ?>

<!--[ SCRIPTS PLACEHOLDER ]-->

</body>

</html>

很明显,dialog.js 这个文件我们不需要在初始化的时候就加载,因此它应该在后续的交互中再加载,但文件都加了md5戳,我们如何能在浏览器环境中知道加载的url呢?

答案就是:把静态资源表的一部分输出在页面上,供前端模块化框架加载静态资源。

我就不多解释代码的执行过程了,大家看到完整的html输出就能理解是怎么回事了:

<html><head> <title>page</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/pkg/lib_afec33f.css"/>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/pkg/widgets_af23ce5.css"/><

/head><body>

<div> content of module a </div>

<div> content of module b </div>

<div> content of module c </div>

<script type="text/javascript" src="/pkg/lib_cef213d.js"></script>

<script type="text/javascript" src="/pkg/widgets_22feac1.js"></script>

<script> //将静态资源表输出在前端页面中

require.config({ res : { 'dialog.js' : '/dialog_fa3df03.js' } });

</script>

<script> $(document.body).click(function(){ //require.async接口查表确定加载资源的url require.async('dialog.js', function(dialog){ dialog.show('you catch me!');

}); });

</script>

</body>

</html>

dialog.js不会在页面以script src的形式输出,而是变成了资源注册,这样,当页面点击触发require.async执行的时候,async函数才会查表找到资源的url并加载它,加载完毕后触发回调函数。以上框架示例我实现了一个java-jsp版的,有兴趣的同学请看这里:https://github.com/fouber/fis-java-jsp

到目前为止,我们又以架构的形式实现了一项优化原则(拆分初始化负载),回顾我们的优化分类表,现在仅有两项没能做到了:

- 缓存利用:使用Ajax可缓存

- 页面结构:尽早刷新文档的输出

剩下的两项优化原则要做到并不容易,真正可缓存的Ajax在现实开发中比较少见,而 尽早刷新文档的输出原则facebook在2010年的velocity上 提到过,就是BigPipe技术。当时facebook团队还讲到了Quickling和PageCache两项技术,其中的PageCache算是比较彻底的实现Ajax可缓存的优化原则了。由于篇幅关系,就不在此展开了,后续还会撰文详细解读这两项技术。

总结

其实在前端开发工程管理领域还有很多细节值得探索和挖掘,提升前端团队生产力水平并不是一句空话,它需要我们能对前端开发及代码运行有更深刻的认识,对性能优化原则有更细致的分析与研究。在前端工业化开发的所有环节均有可节省的人力成本,这些成本非常可观,相信现在很多大型互联网公司也都有了这样的共识。

问题

1.每个文件改动后生产md5后缀,多次上线后线上会产生:

···

a_xxx1.js

a_xxx2.js

a_xxx3.js

···

也许是我要洁癖,但是这样循环N次后,上线的全量包会越来约大,如何处理这个的?

- 每次上线,只有修改过的文件才会出现新的md5戳,所以文件冗余没有想象中的那么多

比较频繁修改的业务模块大概每年会产生100m左右的冗余,预计每3年有必要清理一次 - 清理的时候,写一个脚本,根据文件名规则找到最后访问的文件然后删除其他的。活着干脆某次上线把发布后的文件之外的其他文件都清理一次,总之这个不成问题

** 2.HTML是后端们JAVA写的动态页面,前端们只写JS,css,然后静态资源发布后,生成了新的md5,那么JAVA写的页面里怎么去获取这个新的MD5,以保证加载正确的静态资源。是要在前端静态文件服务器上搞个监控,把新的MD5存某个地方,然后JAVA那边每次请求页面都要获取下新的MD5,替换生成新的链接?**

java写动态页面不是?不要让他们在java的模板中写这样的代码:

<script src="a.js"></script>

改成写这样的代码:

<fis:require id="a.js"/>

这个 fis:require

的标签,是扩展了jsp的自定义标签。然后,构建工具扫描前端写的js、css,建立一个map资源表,内容大概是:

{ "a.js" : {

"url": "/static/js/a_0fa0c3b.js",

"deps": [ "b.js" ] },

"b.js" : {

"url": "/static/js/b_4cb04f9.js"

}

}

然后,我们把这个资源表和java的动态页面放在一起。前面提到的模板中的那个 fis:require 标签,在模板解释执行的时候,会去查这个map表,根据 a.js 这个资源id找到它的带md5戳的url就是“/static/js/a_0fa0c3b.js”,同时还知道这个文件依赖了 b.js

就顺便把b.js的url也收集起来。

最后,在java动态页面生成html之前,把收集到的两个js标签用字符串替换的方式生成script标签插入到页面上,得到:

<script src="/static/js/a_0fa0c3b.js"></script>

<script src="/static/js/b_4cb04f9.js"></script>

有一个项目展示了这个思路的整个实现过程: https://github.com/fouber/fis-java-jsp

**

这个 资源表(map)和fis:require标签是解决这个问题的重点,map是构建工具生成的,通过静态扫描整个前端工程代码得到。map的作用是记录资源的依赖关系和部署路径,然后交给资源管理框架去决定资源加载策略,因此我们最终要把map跟java动态语言部署在一起。fis:require是运行在后端动态模板语言中的资源管理框架,它依赖map表的数据信息,你可以把它理解成一个写在模板引擎中的requirejs。设计这个框架的目的是彻底替<script>标签和<link>标签这种字面量资源定位符,把它们改造成可编程的资源管理框架,在模板渲染的过程中收集页面所用资源,实现去重、依赖管理、资源加载、带md5等等功能**

3、构建工具扫描前端写的js、css,是根据ID匹配文件名截取文件名上的MD5还是扫描文件内容生成MD5?然后生成MAP。

扫描所有文件,计算文件的摘要,然后生成url。再以文件工程路径为key,建立map表,整个过程不会替换任何文件内容,只是建立表。

4、JS源文件是PUSH到server1,然后在server1上fis编译JS,后端代码是放server2,构建工具是往server1上扫描编译好后的js吧,还是源文件?

都是线下编译。线下设置好js、css要发布的server1的域名、路径,然后release,生成编译后的代码和map,把代码发布到server1上,把map发布到server2上,map中写入的js、css的路径都是符合预期的。构建工具扫描的并不是简单的编译后的结果。我们用工具读取所有文件,然后逐个编译,然后把编译后的结果发布为带md5戳的资源,同时在map中记录的是 源码的文件路径(也就是开发中的工程路径)

和 发布后的资源路径

的映射关系,工程路径 ≠ 部署路径,它们有很大差别。部署路径带md5戳,而且可能变换了发布目录。这样我们采用源码的工程路径作为文件id,在java等动态语言中也可以使用工程路径去加载资源,看起来非常符合人类的直觉。

5、我们后端是groovy语言和grails框架写的页面,fis支持吗?

其他语言可以根据fis的map.json结构,和fis资源管理的思想自己实现这个框架,并不复杂

6.map.json的升级问题,有两个方案:

- 非覆盖式发布map.json,配置fis,让map.json发布的时候带一个构建时间戳,然后把这个时间戳写入到java模板中,先发布map.json,但是线上运行的java页面读取的还是旧的map,然后部署模板,模板中声明了使用新版本的map.json,问题解决

- 持久化模板中的map数据。模板引擎一般只有再模板修改后才会重新编译模板,你把读取map的逻辑变成编译后静态写入的结果,下次上线后,先覆盖map.json,这个时候所有模板都还只是使用上一个版本的map数据,然后发布模板,再触发一下模板编译,读入新的map

7.放在require.asyn里面 一样是异步加载 但是在编译的时候 直接把md5后的名字替换了dialog.js这名字 浏览器运行时 在需要的时候加载的也还是对应的资源

require.async要做两件事,一个是加载资源,一个是加载完成后回调。

加载资源不仅仅是加载资源本身,还要加载依赖的资源,以及依赖的依赖。比如这个dialog.js,并不是独立资源,它可能还会依赖其他文件,假设它依赖了component.js和dialog.css两个资源,component.js又依赖component.css,那么我们得到一颗依赖树:

dialog.js

├ dialog.css

└ component.js

└ component.css

问题来了,我们怎么告诉require.async,在加载dialog.js的时候,要一并加载其他3个资源呢?我们势必要将依赖关系表放在前端才能实现这个优化,也就有了针对require.async加载的依赖配置项。有这个依赖表,还意味着我们根本没必要把 require.async(id, callback)

接口设计成 require.async(url, callback)

,因为保留id,在查询依赖关系的时候最方便。

当然,你或许会想到“我们用文件的url建立依赖关系不就行了么?”,这里还涉及到另外一个问题,就是我们加载dialog.js,未必就是加载dialog.js这个文件的独立url,如果它被打包了,我们其实要加载的是它所在资源包的url,比如dialog.js和component.js合并成了aio.js,我们虽然require.async('dialog.js'),但实际上请求的是aio.js这个url。

你或许又想到了“我们用构建工具把require.async的资源路径改成打包后的url地址不就行了?”,恩,这里又涉及到另外一个资源加载问题:动态请求。比如我们需要根据一些运行时的参数来加载模块:

var mod = isIE ? 'fuck.js' : 'nice.js';

require.async(mod, function(m){

//blablabla

});

前端只有资源表的好处是支持动态加载模块,只要把依赖表输出给前端,就能实现真正的按需加载,这是单纯的静态分析所无法实现的。

此外,require.async还要监听资源加载完毕时间,require.async(id, callback)

这样的设计,可以让define(id, factory)接口被调用的时候,根据id派发模块加载完毕事件,如果把require.async设计成使用url作为参数,那就要改成通过监听script的onload事件来判断资源加载完成与否,这样也麻烦一些。

8.实际开发debug调试的时候和最终打包发布线上这之间是如何区分的

这其实是一个构建工具的使用技巧,本地开发和上线部署的构建过程稍微有一些差别而已,上线部署的构建过程需要给资源加上domain。

以fis为例,我们把压缩、资源合并、加md5,加域名等构建操作变成命令行的参数,比如我们本地开发这样的命令:

fis release --dest ../dev

就是构建一下代码,把结果发布到dev目录下,然后我们在dev目录下启动服务器进行本地开发调试,而当我们要提测的时候,并不是用dev目录的东西,而是真的源码又发布一次:

fis release --optimize --hash --pack --dest ../test

这回,我们对代码进行了压缩、加md5、资源合并操作,并发布到了另外一个test目录中,测试是在test目录下进行的。

最终上线,我们也不是使用的test目录下的代码,而是又从源码重新发布一份:

fis release --optimize --hash --pack --domain --dest ../prod

有多了一个 --domain 参数,给资源加上CDN的域名,最终上线用的是prod里的代码。设计原则是始终从源码构建出结果,构建结果可能是开发中的,可能是提测用的,也可能是部署到生产环境的。

作为构建构建,至少要保证针对不同环境的构建代码逻辑是等价的,不能引入额外的不确定因素导致测试和部署结果不一致

摘自fouber前端工程与性能优化